«Знатно разозлила»: как выносили приговоры убийцам мужей и жен в Российской империи

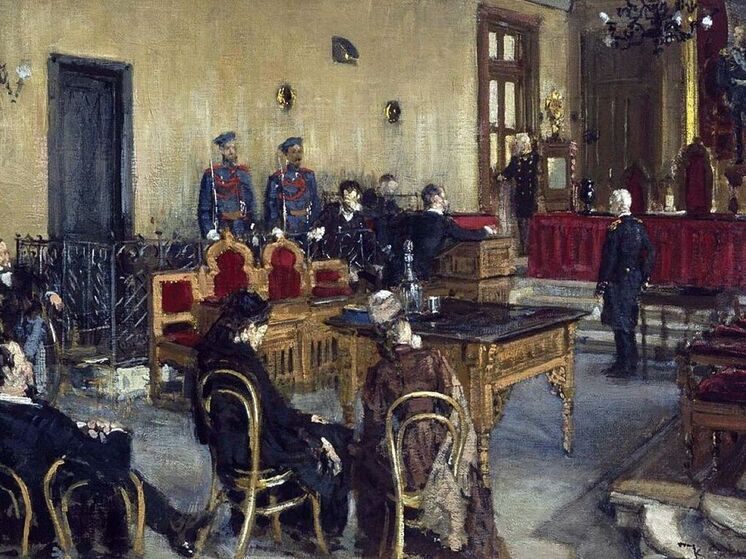

Как работал суд в России конца XIX века

«Одолжила будущему мужу деньги и взыскала их прямо в день свадьбы по суду». «Не любила родного сына и подвергала избиениям, на суде отдала его на воспитание прокурору». «Подсыпала яду мужу в еду, отчего тот скончался, не раскаялась». «Совершал мошеннические действия, подписывался бароном Фон-Франкенштейном, каковым не являлся». «Продала ребенка бездетной паре, после стала вымогать деньги».

Все это — истории, описанные официальным печатным органом судебной системы конца XIX века под названием «Судебная газета». Именно там публиковались показательные с точки зрения судебной системы уголовные дела. В этом смысле «Судебная газета» является прародителем нынешнего Обзора судебной практики Пленума Верховного суда РФ. А описанные на ее страницах судебные дела — от курьезных до самых драматичных — иллюстрируют нравы, которые были в Российской империи, и человеческие слабости, от которых, кажется, люди не избавились за полтора прошедших с тех пор столетия.

Как в позапрошлом веке суды разбирали самые спорные и деликатные дела — в материале обозревателя «МК».

«Аффективное состояние может продолжаться долго, но для того, чтобы оно было основанием для признания убийства, содеянным в запальчивости и раздражении, необходимо отсутствие перерыва между возникновением намерений и его осуществлением. Перерыва, в течение какого-либо отдавшийся гневу, отчаянию, чувству досады, имел возможность взвесить свои действия, одуматься и овладеть собой».

Эти строчки написаны на русском языке «дореформенной» поры (в котором были буквы позже исчезнувшие — к примеру, «ять»). А сами «наставления», или, если хотите, «рекомендации», опубликованы в одном из номеров еженедельной юридической газеты Российской империи, выходившей с 1882 по 1905 год в Петербурге. В ней печатались официальные документы Министерства юстиции, решения кассационных департаментов Правительственного сената, материалы о служащих судебной системы, обзоры новых законодательных актов, «юридическая хроника» (посвященная практике судопроизводства), разборы решений зарубежных судов.

Но самое интересное — это реальные истории из залов судов того времени.

— Началось все с того, что музею истории становления и развития судебной системы Тамбовской области подарили выпуск «Судебной газеты» от 16 мая 1893 года, — рассказывает председатель Тамбовского районного суда Анна Кондакова. — Мы его изучили. Оказалось, там описываются реальные судебные дела. Мы заинтересовались и попытались найти другие выпуски. Почти все, как выяснилось, оцифрованы и хранятся в Российской национальной библиотеке. Они читабельные. Сложность представляет лишь правописание повествования. Можно сказать, приходилось заниматься переводом статей на современный язык.

Современных работников судов поразил стиль письма — юридические тексты облагорожены множественными эпитетами и метафорами, присутствует даже интрига.

— Сюжет держит читателя в напряжении, — продолжает Кондакова. — Во многих делах присяжным поверенным выступал знаменитый Федор Плевако, то есть априори дела были громкие, вызывающие общественный резонанс. Курьезные случаи также имели место быть. К примеру, в зарубежной хронике рассказывалось, как судья, опоздав на заседание, подверг сам себя штрафу за неуважение к суду.

Если сравнивать с сегодняшними делами, которые рассматривают наши тамбовские суды, очевидно, что сам институт наказаний претерпел существенные изменения. Например, сейчас нет такого понятия, как «ссылка». Исчезли и телесные наказания.

Интересный момент: мужа, убившего супругу на почве ревности, суд освобождал от наказания, если тот мог подтвердить: основания для ревности были, жена вела разгульный образ жизни. Или состояние алкогольного опьянения при квалификации наказания могло быть смягчающим обстоятельством, а сегодня оно, наоборот, может быть ужесточающим.

ИЗ ДОСЬЕ «МК»:

Было. Согласно ст. 112 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. учет состояния опьянения был дифференцирован. «За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие преступление, определяется также высшая мера наказания, за то преступление в законах положенного. Когда ж, напротив, доказано, что подсудимый не имел сего намерения, то мера его наказания назначается по другим, сопровождающим преступление обстоятельствам».

Стало. В соответствии с п. 11 ст. 63 УК РФ «судья, назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения…» В постановлении Пленума Верховного суда от 22 декабря 2015 года «О практике назначения судами уголовного наказания» также подчеркнуто: «…само по себе совершение преступления в состоянии опьянения… не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание…»

Расскажем вам про некоторые истории (часть из них подобрала представитель Тамбовского областного суда Галина Кочетыгова).

Дело Франкенштейна

«Отставной подпоручик 98-го полка Владимир Борисович Франкенштейн, 24 лет от роду, обвиняется в том, что 11 мая прошлого года украл из нотариальной конторы должностную печать нотариуса Иванова, после чего учел пять векселей у разных лиц всего на 11 000 руб., оказавшись подложными, на которых он подписывался не иначе как барон Фон-Франкенштейн, коим не являлся. Являясь для учета векселей, Франкенштейн объяснял нужду в деньгах намерением жениться в скором времени на очень богатой невесте.

Писарь военно-топографического училища И. Парашин подтвердил, что надписи на векселях от имени нотариуса Иванова были сделаны им по приказанию Франкенштейна, о цели надписей не знал, ослушаться Франкенштейна побоялся. За выполненную работу получил 1 р. 20 коп. и два билета в Крестовский сад, которые, впрочем, оказались недействительными.

При возникновении настоящего дела, Франкенштейн скрылся и, явившись к своему знакомому Гибнеру, остался ночевать и, воспользовавшись доверием хозяина дома, выкрал из письменного стола два выигрышных билета дворянского займа.

9 октября прошлого года командир 98 полка обратился к судебному следователю о привлечении к ответственности по ст. 140 воинского устава о наказаниях подпоручика В. Франкенштейна, который не являлся на службу более 2 месяцев».

Из обзора следует, что Франкенштейн представлялся не поручиком, а бароном (с приставкой «Фон») и изменил свое имя и отчество. Так он хотел запутать следы. Но не вышло. Интересно, что на суде вину во всех инкриминируемых деяниях признал полностью. И тот посчитал его заслуживающим снисхождения. В итоге Франкенштейна приговорили к «лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке в Томскую губернию».

Дело жестокой матери

«Госпожа Любимова, лет 30-ти женщина, обвиняется в постоянном истязании своего четырехлетнего сына (ст. 1489 Уложения о наказаниях)», — начинается материал, опубликованный 23 мая 1893 года.

Любимова была вдовой. На ее попечении после смерти мужа осталось четверо детей — три девочки с красивыми именами Вера, Надежда и Любовь, которым было 10, 9 и 7 лет соответственно, и один мальчик. Дочек она любила, души в них не чаяла. А вот к самому маленькому, единственному сыну испытывала нескрываемую ненависть. Чем это было вызвано — так и осталось неясным. Возможно, он напоминал ей мужа, отношения с которым были непростые. Как бы то ни было, она жестоко с сыном обращалась: лишала пищи, секла ремнем… На суде выступил медик, который осматривал мальчика. Он подтвердил, что на его теле имеются следы свежих и старых побоев. Свидетельствовала и прислуга, которая, к слову, в доме долго не задерживалась, поскольку не могла безучастно наблюдать постоянные издевательства матери над ребенком.

Подсудимая в суде вину не признала. Точнее, сказала, что иногда наказывала ребенка, но «для его же блага» и «избавления от дурных привычек». Какие пороки могли появиться у мальчугана в 4 года? Да и свидетели со стороны обвинения утверждали обратное: мальчик был скромный, тихий.

Суд присяжных признал Любимову виновной в истязаниях ребенка и не заслуживающей снисхождения. Приговорил к лишению всех прав и преимуществ, к ссылке на житье в Томскую губернию.

— Удивила в этой истории концовка, — комментирует Кондакова. — После объявления приговора прокурор сделал суду заявление о желании взять мальчика на воспитание себе. И обвиняемая сразу с этим согласилась.

Дело жены-отравительницы

На скамье подсудимых оказалась молодая женщина из деревни с красивым названием Малиновка. Ее обвиняли в убийстве мужа.

Дело, по описаниям судебного источника, было так. Жил в Малиновке зажиточный крестьянин Иван Иванович Уткин, у которого было два сына — Степан и Петр. Степан пользовался большой любовью и уважением среди односельчан. Цитирую:

«И действительно был человеком редких дешевых качеств. Красивый собою, веселый и забавник, он пользовался особым благоволением деревенских красавиц, особенно же одной из них — дочери именитого отца, соседки Степана. Скоро однако игры с соседкой зашли далеко и она уже готовилась стать матерью. Тогда Степан женился на ней. Молодые зажили в просторных хоромах. Два года прошли незаметно и редкий человек не завидовал Степанову счастью. Но вот вернулся его отец и он должен был ехать на его место на фабрику в Петербург».

Супруга осталась дома. Степан пообещал при первой же возможности забрать ее с собой.

Не успел уехать муж, как жена Анисья стала ему изменять сначала с соседом, а потом и вовсе со стариком Уткиным — отцом супруга Степана. Узнав обо всем этом, Степан принял решение вернуться, поскольку очень любил супругу. Анисью простил, стали с ней жить по прежнему. Но та затаила на него злобу, стала подсыпать яд в еду мужа. Когда Степан скончался, местные жители заподозрили неладное. Началось расследование. У Анисьи произвели обыск, в шкафу нашли мышьяк. Врачебное отделение констатировало, что смерть Степана наступила от отравления именно этим ядом.

На суде Анисья сообщила, что муж якобы сам решил покончить жизнь самоубийством и даже подготовил крест себе на могилу (крест действительно был, но Степан его сделал, чтобы поставить на могиле деда).

«Ни одной человеческой черты не вырвалось у этой женщины и даже когда суд ее приговорил к 15-летней каторжной работе, то она и бровью не повела и осталась верной себе до конца. Только при объявлении приговора она заявила, что судом не довольна», — сообщала «Судебная газета» в номере от 1 января 1883 года.

Дело мужа-убийцы

Мещанин Котов обвинялся в нанесении тяжелых увечий своей жене, от которых та скончалась. На суде 26 ноября 1882 года выступил медик, подтвердил, что смерть наступила именно в результате побоев различных частей тела и «повреждения продолговатого мозга», вызванного падением.

Котов рассказал, что в тот день выпил и крепко поссорился с женой. И все потому, что он собрался в гости к соседям, с гармонью. А она вздумала его не пускать.

«Уговаривала не ходить, потом задержала на выходе из комнаты, чем знатно разозлила».

Котов побил жену, отчего она упала, а сам вышел из дома. Но супруга на свою беду поднялась и выбежала вслед за ним на улицу. И тут уж он окончательно пришел в ярость и ударил несчастную кулаком по голове. А еще бросил в нее тяжелую гармонь, которую держал в руках.

Подсудимый факт побоев не отрицал. Сказал, что жил с женой очень долго в мире и согласии, но в тот раз она его вывела из себя настолько, что он не помнил, что творил. Свидетели констатировали тот факт, что покойная Котова была женщиной сварливой, а ее супруг старался сдерживаться, не перечил ей, и в целом семья была благополучная.

Присяжные заседатели на предложенный им вопрос о виновности Котова ответили отрицательно. Возможно, роль сыграл тот факт, что у Котова на его руках осталась пятилетняя дочь.

Дело о подмене ребенка

Эта история началась с обращения в суд женщины по имени Жанна. Она потребовала вернуть ей ребенка, родившегося в декабре 1875 году и отнятого якобы у нее супругами Бландэ.

Оказалось, что Бландэ — владельцы аптеки, пара состоятельная, но бездетная. Супруги все перепробовали и, потеряв надежду, решили взять «подкидыша». И в то время хватало молодых девушек, которые бросали малышей сразу после родов.

«С этой целью они вступили в переговоры с акушеркой, которая принимала роды на квартире у пятнадцатилетней девушки Жанны Померовой и впоследствии передала младенца бездетным супругам и записанного ими под своим именем».

Акушерка соврала, что мать ребенка — провинциальная учительница, приехавшая скрыть роды, и должна возвратиться на родину по прошествии нескольких дней.

Но дальше события разворачивались неожиданно. Через 1,5 года Померова явилась к Бландэ, потребовала денег, в противном случае грозилась привлечь их к ответственности. Испуганные Бландэ дали ей денег. Но вскоре она явилась снова. А чуть позже потребовали свою долю и ее родственники. В итоге супруги Бландэ чуть не разорились. Не получив от них денег в очередной раз, племянник Померовой обратился в суд, где рассказал о происхождении ребенка. Фемида вернула малыша генетической матери. Но что примечательно: в ответном иске супруги Бландэ наложили запрет на имущество Померовой, обвинив ее в незаконном обогащении.

Дело о долге жениха своей невесте

Гражданское отделение Санкт-Петербургского окружного суда рассмотрело иск о возврате долга новобрачных в день их назначенного сочетания законными узами.

Началась эта история с того, что одинокая дама занялась поисками мужа, который мог бы разделить с нею жизненный путь. Познакомилась в итоге с почтенных лет армейским офицер-капитаном, страдавшим глухотой. Ко всему прочему он был весьма стеснен в средствах, в чем ей сам и признался. Это и вынудило его авансировать 300 рублей у будущей супруги на подготовку к свадьбе. Женщина деньги дала, причем задокументировав, что в случае неуплаты в срок он должен будет вернуть еще и неустойку. Срок уплаты был определен днем свадьбы. Предполагалось, что сама по себе свадьба и служила бы погашением долга. Но тут случилась оказия: не явились свидетели, потому бракосочетание не состоялось. Невеста отправилась в суд, где предъявила долговой документ. Иск в суде поддерживал один из помощников присяжного поверенного. Суд удовлетворил исковые требования «ввиду существования долгового документа, не оспоренного на подлинность».

— Обращение к истории вообще и к истории уголовной юстиции в частности всегда полезно и важно, — комментирует завсектором уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Чучаев. — Причем не только потому, что изучение прошлого может и служит средством для того, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее. Недаром еще в XIX в. в юриспруденции сформировалось особое научное направление — историческая школа русского уголовного права, ратовавшая за самобытность национального права. В настоящее время складывается специальная область юридической науки, получившая название «правовая археология», предполагающая детальную историческую реконструкцию и анализ важных уголовных дел. Опыт такой реконструкции был представлен в том же «МК», посвященном Мултановскому делу, в силу ряда обстоятельств получившему широкую известность.

Обращение к конкретным уголовным делам прошлого не только обогащает наши знания о правоприменительной деятельности следственных органов и суда, о «жизни» уголовного и уголовно-процессуального закона, об истоках ряда институтов или положений законодательства, но и формирует представления о российской дореволюционной юстиции, деятельности следователей, прокуроров и адвокатов, правовой психологии и правосознании как юристов, так и обывателей. Все эти дела раскрывают сложные жизненные перипетии, психологические коллизии, взаимоотношения людей. А еще они наглядно свидетельствуют о том, что стоит «за фасадом» декларируемых законодательных положений, основных правовых постулатов: нет преступления и наказания без указания на то в законе, о презумпции невиновности и т.д.