Вязали бесконечный шарф и шили трусы: кому и зачем пригодились уроки труда

Уроки труда в школе помогли россиянам обрести хобби и уверенность в себе

Разговоры о том, что в российские школы могут вернуть «труды» из советского прошлого, сделав обязательными уроки домоводства, заставили россиян задуматься: насколько они пригодились им в жизни? Действительно ли научиться шить ночную рубашку и резать винегрет было полезно? Россиянки разных возрастов поделились с «МК» своими соображениями.

По данным опросов, а их с прошлого ноября, когда поступило предложение вернуть школьницам домоводство и шитье, а мальчикам столярничанье и базовые навыки бытового ремонта, было проведено немало, примерно 70% из тех, кто помнит уроки труда из собственных школьных лет, считают, что они оказали влияние на их дальнейшую жизнь. Не все, правда, оценивают это влияние в положительном ключе. Но даже «от обратного» школьные «труды» им запомнились, заставив обратить внимание на важность бытовых навыков и смекалки, которые просты лишь на вид.

— Я закончила школу с золотой медалью, — делится ныне 50-летняя москвичка Елена. – По всем предметам училась легко, кроме этих самых «трудов». На мое счастье, они закончились в 8-м классе, а мы учились всего 10 лет. Эти уроки были единственными, где я испытывала комплекс неполноценности. Помню, как классе в 6-м нам задали на дом сшить себе трусы. Вернее, самые рукастые девочки выкроили и сшили их прямо на уроке, он был сдвоенным, чтобы все успеть. Благо у нас стояли швейные машинки и столы для кроя. А те, кто не сумел сделать это в школьное время, должны были принести готовые трусы на следующий урок. Думаю, наша Нина Сергеевна сделала это специально, чтобы криворукие девочки не позорились при всех, зная, что дома им помогут мамы и бабушки. А у меня в семье никто не шил и машинки не было, но шитье трусов мне тоже пришлось забрать на дом. В итоге я купила трусы в детском магазине и тряслась, что учительница заметит производственную строчку. Но она не только не заметила, но и поставила мне за них «3», найдя недочеты. Тогда я впервые и поняла, насколько, как сейчас сказали бы, имидж влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Я производила впечатление такой «безрукой», что даже за магазинное изделие получила тройку. Школьные труды я просто дотерпела, но когда они закончились, попросила на день рождения швейную машинку, собрала по знакомым журналы с модными выкройками, села и научилась шить сама. Поэтому, по большому счету, школьным «трудам» я благодарна.

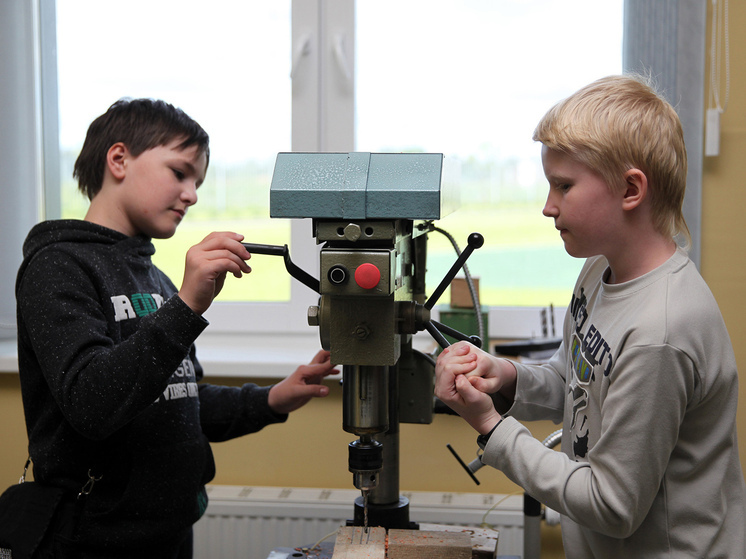

Россияне обоих полов, вспоминая, как пригодились школьные трудовые навыки в быту, чаще всего припоминают готовку и мелкий ремонт. Мужчины, выросшие из мальчиков, строгавших в школе табуретки, уверяют, что могут сделать мужскую работу по дому и даче лично, и даже не потому что особенно умеют, а просто не боятся ее, чему и научили их «труды».

— Помню, как трудовик, а у нас был с девочками раздельный труд, объявил нам, что мы будем мастерить деревянные ящики для рассады, — вспоминает 56-летний москвич Анатолий. – А у меня отец был доктор филологических наук и лично никогда ко всяким бытовым делам не прикасался, говорил, что только все испортит. Ну и для меня это была норма, я же дома постоянно слышал, как папа говорит маме: «Маша, вызови специалиста, филология в данном случае не поможет». Ну я и ляпнул трудовику – мол, у нас английская школа, а ящики сколачивают в профильном ПТУ. И все, трудовик меня невзлюбил. С тех пор постоянно приводил меня как антипример всей мужской части класса: посмотрите на него, это горе будущей жены. А многим моим одноклассникам труды, наоборот, нравились. Они на них отдыхали от бесконечного английского, у нас было по два урока в день. С довольствием изготавливали черенки для лопат и швабр и прочую дребедень. А мне говорили: «Да это ж намного легче, чем твой инглиш, надо просто не бояться взять в руки и попробовать!» И однажды я попробовал. Причем на самом сложном участке, когда мы уже под конец «трудового курса» стали изготавливать изделия из листового металла — совки и конусы на вытяжные трубы. И когда у меня первый раз получилось, я испытал такое ни с чем не сравнимое удовольствие, что запомнил его на всю жизнь. Во взрослой жизни я стал лингвистом-переводчиком, но с того самого урока труда, когда у меня впервые получился совок, отдыхаю только с помощью «рукоблудия», как в шутку жена называет мое рукоделие. И, кстати, никакое я для нее не горе. Я не только умею починить все в доме сам, но еще и в качестве хобби лично мастерю полезные в хозяйстве вещи – жене своими руками гардеробную обустроил, внукам-школьникам настольные лампы смастерил из пеньков, они не нарадуются, еще на досуге реставрирую старую мебель и утварь, очень забавно получается. Для меня это лучший отдых. А главное про физический труд – что его надо просто не бояться – я узнал именно на школьных уроках труда. Глаза боятся – руки делают.

Многих советских школьниц, сегодня уже взрослых женщин, а то и бабушек, шить-кроить, вязать-вышивать и готовить базовые блюда научила не женская часть семьи, а именно школьные уроки труда.

— Суперпортнихой я, конечно, не стала, — говорит 49-летняя Наталья из Подмосковья, — но и в ателье не бегала с деньгами, как другие, если что-то надо укоротить, подогнать по фигуре и так далее – всему этому нас научила наша школьная трудовичка Галина Афанасьевна. И детям своим все их школьные годы всякие карнавальные и театральные костюмы, у меня и сын, и дочь в кружок драмы ходили, я шила сама. И себе и дочке домашние халаты и юбки прямые сама, благо это несложно. Хотя основная моя профессия далека от рукоделия, я математик. Но не зря считается, что смена занятий – лучший отдых. После формул с теоремами за швейной машинкой мозг лучше всего отдыхает и перезагружается.

— Я никогда не была фанаткой домоводства, — признает ныне 53-летняя сотрудница ООН, некогда закончившая московскую среднюю школу. – Но именно на уроках труда, поняла, что мой папа иногда садится и начинает вязать бесконечный и никому не нужный мохеровый шарф. Да, у нас в семье вязала не мама, а папа. А он был ответственным руководителем в сфере международных отношений, работа у него в советские времена была не только престижная, но и очень нервная. И чтобы успокоиться, он садился перед телевизором и начинал вязать. Все подружки, приходившие ко мне в гости, удивлялись: у них так бабушки делали, а у меня отец. У него специальное ведерко такое было для вязания с кошечками: внутри хранились разноцветные клубки мохера, спицы и ножницы. Тогда я стеснялась, что у нас в доме «вязальное ведро» папино. А сейчас, 40 лет спустя, когда отца давно уж с нами нет, его ведро стоит в моей квартире в Нью-Йорке. Когда переговоры по работе заходят в тупик, я сажусь с ним перед телевизором и вяжу. Тот самый бесконечный шарф. Только теперь я не считаю, что он никому не нужный.

А вот навык снятия мерок и изготовления по ним выкроек многим пригодился не только для успокоения нервов, но и в работе.

— То, что я хочу создавать одежду, я поняла еще на советских школьных уроках труда, — делится наша экс-соотечественница Виктория, владеющая в США собственным брендом. — И уже за одно это им благодарна. Если бы не они, я бы, может, так и не узнала, кем хочу стать по жизни. Моя мама умерла, когда я еще в школу не ходила, отец растил нас с братом один. Сколько помню, он всегда был на одной из своих трех работ, ему надо было нас кормить-одевать. А «мамой» с 5-го по 8-й класс, пока у нас шли уроки труда, мне стала наша школьная трудовичка. Ее уж давно нет на свете, но я ее вспоминаю часто и с любовью. Низкий ей поклон через десятилетия.

Немало зрелых сегодня россиянок благодарны своим преподавательницам труда за усидчивость и терпение: применить навыки, к примеру, вязания крючком, вышивания крестиком или макраме во взрослой жизни довелось не всем, но сама атмосфера погружения в рукоделие запомнилась. А бывало и так, что именно учительница труда — а не другая старшая женщина — давала девочкам по-настоящему важные житейские советы.

— Под окнами нашего школьного кабинета труда для девочек во время уроков терся дяденька в длинном плаще, — припоминает москвичка Алена, растящая двух внучек школьного возраста. – Он нам махал, а мы корчили ему рожи. Не понимали же в 5-м классе, что это больной человек, что нельзя показывать ему, что мы его заметили, никто нам этого не объяснял. И мы с ними вели через окно театр мимики и жеста, пока однажды он свой плащ не распахнул… И Нина Георгиевна, наша трудовичка, была первой и последней, кто внятно и понятно, но при этом не страшно и не мерзко объяснил, что «дядя болен» и почему нельзя отвечать на его призывы к общению.